Einführung: Am 9. Dezember 2013 folgten Menschen, ob als Individuen oder Delegierte von Bezugsgruppen, dem Aufruf der „Einladung zum offenen Treffen für Selbstorganisierung“ [1] und kamen im Mehringhof (Berlin-Kreuzberg) zu einer offenen Versammlung zusammen. Wir hoffen, dass die Gefährt_innen, welche zu diesem Treffen aufriefen, das dabei entstandene Protokoll in den kommenden Tagen veröffentlichen, welches wohl einen besseren Eindruck dieses ersten Treffens bieten würde, als wir dies hier könnten.

Angetrieben von diesem ersten Treffen, wollen wir als Gruppe die Gelegenheit ergreifen, einige Aspekte des autonomen/anarchistischen Organisierens in Berlin und speziell der Form der Versammlung, zu reflektieren. Wir wollen eine mögliche Rolle vorschlagen, welche solche Versammlungen in unseren Kämpfen spielen könnten. Wir sind uns einig, dass wir eine Ebene der Organisation benötigen, welche größer ist als Bezugsgruppen und dennoch loser und weniger definiert als Kampagnen zu Teilbereichskämpfen oder formelle Organisationen. Es bedarf eines Mittelweges zwischen diesen beiden und daran mangelt es im Moment.

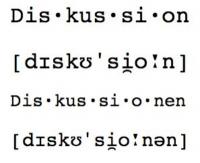

Wir wissen, dass derzeit viele Diskussionen innerhalb kleinerer Gruppen oder sozialer Kreise feststecken. Wir müssen einen Weg finden, die unterschiedlichen Fragen und Themen, über die sich all diese Gruppen den Kopf zerbrechen, kollektiv zu diskutieren. Wir wollen wissen, mit welchen Problemen und Fragestellungen andere kämpfen und wir wollen wissen, was ihr zu unseren denkt.

In den letzten Jahren gab es viele neue positive Richtungen in anarchistischen/autonomen Kämpfen in Berlin. Wir sehen in den jüngsten Aufrufen für offene Treffen konstruktive Bemühungen, auf die weit verbreitete Unzufriedenheit und Frustration über die Demo- und (anti-)politische Kultur in dieser Stadt einzuwirken.

Wir haben auch mit Freude und Aufregung die Eskalation der Taktiken und einen offensichtlichen Anstieg in der Stärke und dem Reichtum von auf Bezugsgruppen basierender Aktionen in den vergangenen Jahren bemerkt. Wir denken, dass dies vielleicht durch eine Kombination mit einer dichter gewobenen Organisation an der Basis gestärkt werden könnte, sodass diese kleineren Gruppen ermutigt sein mögen von einem realen, statt einem imaginierten Sinn der Zugehörigkeit zu einer größeren Bewegung.

Im Besonderen die Bewegung gegen

Gentrifizierung hat in Berlin gezeigt, wie Militante und

Nachbarschaftsinitiativen eine Vielseitigkeit an Taktiken der

Direkten Aktion nutzen, um sowohl konsequent Räumungen zu

verhindern, als auch eine sich gentrifizierende urbane Landschaft

anzugreifen (z. Bsp. die Berliner Liste).

Obwohl wir immer gerne mehr bezüglich der internationalen Solidarität sehen, gab es eine ordentliche Darbietung der internationalen und inter-städtischen Solidarität in Berlin, welche sich bemühte, aktive Verbindungen zwischen den aktuellen Zirkulationen der Kämpfe, welche überall in der Welt stattfinden, zu entwickeln.

Wir waren auch erfreut über die

Rückkehr der Praxis der Besetzung in Berlin und den wiederholten

Bruch der Berliner Linie. Stillestraße, Ohlauerstraße,

Oranienplatz, Cuvrybrache, die Eisfabrik... diese Räume bieten

Anderen Inspiration und Ermutigung für die offene Besetzung

leerstehender Gebäude, öffentlicher Plätze und leerem Land.

Während die neoliberale Stadtentwicklung ihren enträumlichenden

Streifzug durch Berlin fortsetzt, steigen Räume der Verweigerung

empor und fordern diese todgeweihte Vision der Stadt heraus, andere

mögliche Welten zusammenbringend.

Entlang all dieser positiven Entwicklungen, bleiben bestimmte andauernde Kritiken an den anarchistischen Milieus in Berlin bestehen. Wir finden das Vertrauen auf subkulturelle Identitäten bleibt noch immer zu vorherrschend. Damit sagen wir weder, dass wir die Referenzen unserer autonomen und radikalen Kultur aufgeben, noch dass wir die Subkultur verlassen sollten, um „in die Massen einzutreten“. Es kann von Nutzen sein, sich selbst als Teil eines sichtbaren und bemerkbaren Milieus von Dissident_innen und Unruhestifter_innen zu fühlen. Dennoch kann das Vertrauen auf politische Identitäten für eine Anzahl an Gründen problematisch werden. Zum Einen können sie zur Begrenzung werden, welche das Ausbreiten von Kämpfen über eine bestimmte Gruppe hinaus einschränkt, wenn sich Außenstehende auf Grundlage des Alters, Styles etc. ausgeschlossen fühlen. Auch gibt es das Risiko, eine „linken Identität“ in oberflächlicher Art anzunehmen, als eine Clique, einen Lifestyle oder ein Aussehen, Demos und Soliparties zu konsumieren, während diese Identität von jeglichem antagonistischen Inhalt entleert wird. Wo auch immer diese sich erlaubt, von dem Kampf gegen das uns umgebende Gewebe der Großstadt und der Destabilisierung dessen losgelöst zu werden, verfällt autonome Kultur in einen hohlen Alternativismus, welcher das Gleiche mittels einer Fassade ästhetisierter Abweichung maskiert.[2]

Auch wenn die Geschichte der

Autonomen-Bewegung der Vergangenheit weiterhin Inspirationen und ein

seltenes Gefühl der Kontinuität der Entwicklung autonomer

Strukturen in Berlin bietet, denken wir, dass diese Geschichte heute

auch eine Last sein kann für dieradikalen Bewegungen in dieser

Stadt. Während die glorreichen Tage der Autonomen-Bewegung vorerst

verstrichen sind, agieren einige Leute weiterhin mehr oder weniger

im kognitiven Raum ihrer Identität, sich auf ihre Symbole, Mythen,

Lieder, Slogans und Parolen berufend. Wieder einmal - auch wenn es

vielleicht tröstet und ermutigt – kann diese Identität in eine

Richtung funktionieren, die mehr heterogene, dynamischere und

offenere Formen der sozialen Erkennung blockiert, welche vermutlich

besser in der Lage wären, dem Staat gegenüber unlesbar zu

sein und indem sie zu Unterschieden statt Homogenität tendieren,

sie für den Staat schwieriger sind zu befehligen, organisieren,

erfassen und mit Repression zu belegen. Dinge am Leben zu erhalten,

welche einst funktionierten, ist nicht das Schlechteste, doch wir

haben das Gefühl, dass es oftmals die oberflächlichen Aspekte

dieser Traditionen sind, welche bewahrt werden. Wir denken, dass

bspw. die einst besessene schlagkräftige Kultur der offenen

Treffen bedauerlicherweise verloren gegangen ist.

Gleichzeitig haben wir die Einschätzung, dass Berlins radikale Szene den einzigartigen Status im nördlichen Europa hat, groß genug zu sein, um bereits allein für sich eine soziale Kraft darzustellen und wir gehen davon aus, dass sich dies noch erweitern wird, da immer noch mehr aktive Anarchist_innen und Autonome von woanders in dieser Stadt ankommen.

Innerhalb der letzten Jahre hat sich „die Szene“ geografisch betrachtet weitaus mehr verbreitet, da die involvierten Leute sich über die größeren Gebiete von Neukölln, Treptow, Wedding etc. verbreitet haben. Diese Aufteilung ist an sich kein Problem, da es bedeutet, dass Aktionen an mehreren Orten auftauchen und sich radikale Infrastruktur und Einflussnahme über die Stadt verteilen. Doch es gibt ein Risiko von Isolation und Zersplitterung, wenn Organisation und Kommunikation nicht mehr in regelmäßigen, informellen Treffen eine Basis finden, basierend auf geografischer Nachbarschaft und der Art von Beständigkeit, welche bestimmte Orte, wie bspw. der „Dorfplatz“ der Szene einst boten. Diese Zerstreuung muss mit einer erhöhten Koordination innerhalb und zwischen unterschiedlichen Nachbarschaften begegnet werden und wir sehen offene Treffen als einen Schritt in diese Richtung.

Vielleicht am Wichtigsten ist es, dass

wir sehen, wie ein großer Teil der „linken Szene“ in Berlin

eine Konsumhaltung bzgl. Demos und anderen Aktionen aufrechterhält:

hinkommen und dann erwarten, dass andere die „Dinge ins Rollen

bringen“. Die Grundlage auf welcher diese Attitüde

ermöglicht wird, ist die praktische Separation zwischen einem

kleinen Kader aktiver Menschen, welche organisieren und planen und

der großen Mehrheit, welche passiv dran teilnimmt, ohne diese

Ereignisse als ein Resultat der eigenen Selbstorganisierung zu

erleben.

Wir haben auch bemerkt, dass die

Berliner Polizei zunehmend erfolgreich darin ist uns zu leiten und

zu kontrollieren, während gleichzeitig eine Eskalation vermieden

wird. Wir benötigen Räume über unsere unmittelbaren Kreise

hinaus, um unsere Beobachtungen der sich ändernden

Polizeistrategien und wie wir ihren Bann brechen können, zu teilen.

Zum Beispiel scheint es, als hätten die größten

Mobilisierungen und militantesten Straßenkämpfe in der letzten

Zeit eher als Defensive, denn als Angriff stattgefunden. Ohne Frage

zirkuliert ein weitaus entschlossenerer Geist – mensch braucht nur

an die Räumung der Liebig 14, die Räumung der Familie Gülbol in

Kreuzberg, die Unruhen während des Polizeikongresses, die Menschen

auf der Straße rund ums Camp am O-Platz oder die jüngste Explosion

der Aktionen in Hamburg zu denken. Doch all diese Ereignisse waren

eine Reaktion auf eine Bedrohung oder Attacke und als solche haben

sie als Hintergrund eine bereits prekäre und bedrohte Existenz,

heißt: der gewohnte und konstante Angriff auf unsere Leben und

Freiheit durch Staat, Kapital und institutionalisiertem Rassismus.

Die neuesten Veränderungen in den Polizeitaktiken, nach welchen sie

anstelle ihrer üblichen fortwährenden Präsenz Demonstrationen in

den Seitenstraßen begleiten und nur in ausgewählten Momenten

intervenieren, sind nur ein Aspekt davon, wie die Herrschaft ihr

Auftreten und ihre Strategie ändert. Wo er erfolgreich ist, hält

Widerstand die Möglichkeit aufrecht, das Existierende zu

demaskieren, es in all seiner Grausamkeit erkenntlich zu machen.

Doch damit dies passiert, ist es nötig es unseren Feinden unmöglich

zu machen, uns Zeit und Raum unserer Kämpfe zu diktieren. Obwohl

dies weder eine neue noch eine simple Frage ist, bleibt sie

heutzutage so wichtig wie bisher. Einige scheinen eine Antwort auf

diese Frage in der Eskalation ihrer Taktiken gesucht zu haben.

Spektakuläre Sabotageakte und Sachbeschädigungen passierten in den

letzten Jahren in Berlin, darunter effektive Unt

erbrechungen wie die Sabotagen an den Zugstrecken, welche mit nur einer Hand voll Freund_innen möglich sind. Obwohl es mehrere Direkte Aktionen gab, die aufeinander aufgebaut haben, scheinen sie dennoch isoliert geblieben zu sein, sie wurden nicht aufgenommen von einer Masse Subversiver und sogar missverstanden von Menschen, von denen sonst Sympathie erwartet wird. Wir denken dass umfassendere Diskussionen – z. Bsp. bei offenen Versammlungen – die Akzeptanz und Annahme solcher eskalierten Aktionen erhöhen und dabei helfen können, diese weiter zu streuen, indem sie in einem Raum diskutiert werden, welcher über die eigenen Freundeskreise und Bezugsgruppen hinausgeht. Wir haben Sympathie für effektive Sabotage auf großem Level und für mehr kompromisslose Selbstbefriedigung unserer Lüste und Sehnsüchte, doch wir denken dass dies solange keine Gefahr darstellen wird, wie diese Ideen und Praxen darin versagen, zu zirkulieren. Wir glauben nicht, dass es ein Zufall oder ein Anzeichen eines willkürlichen Autoritarismus ist, dass die Repression so hart zuschlug nach den Attacken auf Bullen am Kottbusser Tor, welche in Solidarität mit den Kämpfenden in der Türkei stattfanden oder den koordinierten Angriffen auf Jobcenter und den Hauptsitz der SPD während des verlängerten 1. Mai 2013. Wir denken dies lag daran, dass es die Realisierung dieser Aktionen offensichtlich macht, dass Menschen zusammen gekommen sind, ihre Situationen diskutiert und aufständische und umstürzlerische Beziehungen zwischen sich kreierten, welche über eine Reaktion hinaus und in Richtung eines offensiven Angriffs hinaus gingen. Dies ist die Gefahr, vor der unsere Feinde Angst haben und genau das ist es, was wir nach vorn drängen wollen. Wir denken, offene Versammlungen sind eines der Werkzeuge dazu.

Der Bedarf nach offenen Versammlungen als Räume der Selbstorganisierung:

Wir würden den jüngsten Aufruf und das Treffen für Selbstorganisierung gern als erste Schritte in Richtung einer Entwicklung einer generellen Kultur der offenen Versammlungen sehen, anstatt als erste Schritte zur Entwicklung einer weiteren Institution oder schlimmer, Organisation. Unsere Hoffnung für die langfristige Perspektive ist, Versammlungen auf unterschiedlichsten Ebenen Gewohnheit werden zu lassen (z. Bsp. in Nachbarschaften, stadtweit etc.). Es bedarf mehr offener Orte für Diskussionen auf allen Ebenen: vom Teilen unserer theoretischen Ideen und Analysen der aktuellen Situationen in Berlin, zur Koordination konkreter Aktionen wie dem Verbreiten von Gegeninformation, Demonstration usw. Manchmal müssen wir über tiefere und kompliziertere Fragestellungen diskutieren; in anderen Zeiten sind es sehr konkrete Dinge, die von uns diskutiert werden müssen. Die eher theoretischen Diskussionen betreffend denken wir, dass sie am hilfreichsten sind, wenn sie eine bestimmte Form annehmen, in welcher wir unsere theoretischen Überzeugungen anhand der Analyse von spezifischen Kämpfen und Demonstrationen, Kampagnen und ihren Grenzen etc. testen. Beispielsweise denken wir, dass es cool ist, dass du ein insurrektioneller nihilistischer Queer bist, doch inwiefern beeinflusst diese Perspektive deine Analyse zu den Geschehnissen der letzten 6 Monate rund um den O-PLatz? Wie hast du dich beteiligt oder warum hast du eine Beteiligung vermieden? Theorie sollte sich selbst entlang der Strategie prüfen und eine Strategie ist nur so stark wie die Prinzipien, denen sie dient, aktualisiert werden.

Doch die Fähigkeit, für all diese

Diskussionen Zeit und Raum zu haben bedeutet, dass diese Versammlung

mehr als nur ein monatliches Treffen werden muss. Wir müssen sie

eher verallgemeinern, müssen sie als eine Form nutzen, welche

bestimmten Umständen angemessen ist. Wir brauchen kein

alleinstehendes stadtweites offenes Treffen, welches nach einem

regelmäßigen Plan abläuft. Eher benötigen wir als Bezugsgruppen

(oder lose Zusammenhänge) eine Gewohnheit, nach welcher wir

Initiative ergreifen und zu offenen Treffen aufrufen, wenn wir das

Gefühl haben, wir sollten Ideen mit Anderen in einem offenen Raum

austauschen, anstatt in den Abgrenzungen unserer herkömmlichen

sozialen und politischen Kreise.

Für uns scheint die Entwicklung solch

einer Praxis zum jetzigen Zeitpunkt aus unterschiedlichen Gründen

wichtig zu sein. Vielleicht der wichtigste ist, dass sich zumindest

in unserer Wahrnehmung Kämpfe in Berlin zuspitzen. Die

Krisenpolitiken beginnen uns auch hier mehr und mehr zu betreffen.

Dies macht es zunehmend wichtig für besonders Jene von uns, welche

dem Kapital, dem Staat und der Herrschaft in all ihren Formen

entgegenstehen, unsere Fähigkeit zusammen zu handeln zu erhöhen,

Räume aufzubauen, in welchen wir untereinander organisieren können

und mit Anderen reden können, die nicht zufriedengestellt sind von

den reformistischen Lösungen, welche als Antwort auf unsere

Probleme präsentiert werden. Das heißt Versammlungen zu bilden,

welche sowohl Treffpunkt für diejenigen von uns sein können,

welche sich bereits innerhalb des autonomen/anarchistischen Milieus

bewegen, als auch Treffpunkt für solche, die kämpfen und nach

Wegen außerhalb den von der institutionalisierten Linken

präsentierten suchen.

Aus unserer Sicht wird dies zunehmend

wichtig wenn wir die bestimmte Dynamik in Berlin beachten, eine

Stadt, in der mehr und mehr Radikale von außerhalb Deutschlands

jeden Monat ankommen, getrieben von der ökonomischen Krise als auch

politischer und sozialer Repression. Diese Menschen bringen

unterschiedliche Kampferfahrungen, neue Ideen und organisatorische

Formen mit sich und es ist wichtig Strukturen aufzubauen, welche

jenen, die noch nicht lange in Berlin sind, einen Startpunkt

ermöglicht, ohne vorher das komplizierte Gewirr der autonomen

Institutionen und all die sozialen Eigenarten der Szene verstanden

haben zu müssen. Offene Treffen können zu einem Teil solch eine

Infrastruktur bieten.

Genauso wie die Krisenpolitiken sich

in Berlin zunehmend bemerkbar machen, blühen langsam die

dazugehörigen Ideen von Revolte und Widerstand nicht nur bei denen

auf, die bereits zu anarchistischen Gedanken gewechselt sind,

sondern auch bei alteingesessenen Anwohner_innen. Unruhen in sich

gentrifizierenden Nachbarschaften, Streiks von Geflüchteten und

Gespräche mit Betrunkenen in Bars, welchevon Allem genug haben, all

dies zeigt uns, dass es mehr Gefährt_innen außerhalb der

anarchistischen/autonomen Milieus gibt. Auch hier können offene

Treffen ein Grundstein einer Infrastruktur für diese neuen aktiven

Gefährt_innen sein, wo sie schnell Verbindungen mit einer Vielzahl

an Kämpfen knüpfen und die Isolation brechen können, welche

oftmals durch die Limitierungen der Kämpfe, die nur in bestimmten

Nachbarschaften oder Bereichen der Bevölkerung stattfinden,

auferlegt wird. Sie bieten auch einen Raum an dem neuere Stimmen

gehört werden können, außerhalb der üblichen Grenzen von

Kampagnen zu Teilbereichskämpfen. Wir haben uns oft gefragt, ob

sich eine starke Kultur der Versammlungen nur in einem Kontext

generalisierter Revolten entwickeln kann, so wie wir es in

Griechenland oder Spanien sehen. Wie kann dies außerhalb eines

solchen Kontextes gelingen? Wir können diese Frage nicht konkret

beantworten und wir können auch nicht den Erfolg vorhersehen, mit

welchem sich eine Versammlungskultur in dem relativen „sozialen

Frieden“ in Berlin entwickeln könnte. Doch aus unseren

Erfahrungen von außerhalb Berlins und aus dem, was wir von

Gefährt_innen von anderen Orten gehört haben, können wir

feststellen, dass die erfolgreichsten Versammlungen während der

gesteigerten Perioden der Revolte diejenigen waren, die bereits

einige Zeit vor dem Ausbruch dieser Revolten stattfanden.

Solche Treffen können uns auch dabei

helfen, andere Perspektiven auf die aktuelle Demokultur zu erhalten.

Welche Erwartungen oder Gefühle hatten wir, als wir an

Demonstrationen teilnahmen? Welche Art von Dingen hätten wir gern

währenddessen getan oder gesehen, doch fühlten uns nicht dazu in

der Lage? Wenn wir herausfinden, dass es Anderen ähnlich ergeht

oder die Dinge gern in eine ähnliche Richtung sich entwickeln sehen

würden, dann fühlen wir uns vielleicht selbst sicherer darin,

auszubrechen, neue Formen der Praxis zu finden, wissend, dass Andere

es nicht ablehnen werden und sich vielleicht sogar zu uns gesellen

würden.

Letztendlich konstituieren solche

Versammlungen eine wichtige strategische Komponente, welche uns

bisher in unserer Praxis fehlt. Wenn bspw. die Reaktion auf die

Durchsuchung der Rigaer94 am 14. August 2013 der Aufruf zu

einer Versammlung in der selben Nacht gewesen wäre, anstelle der

unangemeldeten Demo, hätte dies Leuten womöglich Zeit gegeben,

etwas weitaus Interessanteres als das Geschehene zu organisieren.

Gefährt_innen der Rigaer kamen bereits zu einem ähnlichen Punkt,

als sie schrieben:

„Wir, als R94, unterstützen die Initiative und Anregung, in den Fällen von Razzien und Repressionsschlägen, am selben Tag zu einer bestimmten Uhrzeit eine Vollversammlung zum Informationsaustausch und zur Besprechung der weiteren Vorgehensweisen abzuhalten. Nach unseren Einschätzungen und Erfahrungen aus der Razzia ist es wichtig, schnellstmöglich einen Informationspool zu schaffen, in welchem, soweit möglich, sachlich die Fakten solcher Ereignisse zusammengetragen werden können. Wir halten die Idee eines gemeinsamen Treffens für sinnvoll, damit ein Informationsfluss gewährleistet werden kann, der unabhängig von digitalen Medien, einzelne Personen und Gruppenzusammenhänge erreichen kann. […] Es ist halt nervig gerazzt zu werden und anschließend noch eine Sponti vorzubereiten. Mit Hilfe solch eines Treffens können wir Aufgaben besser verteilen und insgesamt vorausschauender planen.“ [3]

Wir müssen eine Situation schaffen,

in welcher die Planung ein aktiver Prozess wird, an dem sich Andere

und mehr Gruppen beteiligen. Allein dies wäre bereits ein riesiger

Schritt dabei, die konsumistische Dynamik zu brechen. Kleinere

Gruppen, welchen momentan nicht danach ist, die Last auf ihre

Schultern zu nehmen und ganz auf sich gestellt zu Aktionen

aufzurufen, würden sich vielleicht wohler fühlen, wenn es ihnen

möglich wäre, schon im Vorhinein zu sehen, dass andere Gruppen

interessiert sind. Als Resultat dessen könnten solche Treffen dazu

führen, dass potenziell mehr Leute Sachen organisieren, als dies

momentan der Fall ist. Dieser praktische Prozess würde auch einen

Nutzen aus der weiter gefassten Zirkulation von theoretischem und

analytischem Material von woanders her ziehen. Viele

aufschlussreiche und herausfordernde Schriften aus Griechenland,

Spanien, den U.K., Frankreich, Italien und anderen Orten bzgl. der

aktuellen globalen Revolten sind in der letzten Zeit zirkuliert.

Dieser Aufschwung an radikalen Gedanken kann uns helfen, unsere

Interventionen zu verschärfen und eine selbstkritischere Praxis zu

entwickeln. Damit dieses Material den gewünschten Effekt erzielt,

darf es nicht länger innerhalb der Hände einiger Weniger begrenzt

bleiben. Während Distros und Infoshops unentbehrliche Ressourcen

sind, gibt es keinen Ersatz für Diskussionen und kritische

Auseinandersetzungen von Angesicht zu Angesicht, welche das einzig

wahre Maß der Tragfähigkeit solcher Analysen bieten. Eine

verstärkt einbeziehende organisatorische Praxis sollte von daher

gleichzeitig als Experimentierfeld für theoretischen Austausch

funktionieren.

Einige Ideen zum Voranschreiten:

Anstatt sich dafür zu entscheiden, eine monatliche Versammlung zu haben, welche die gleiche Form annimmt, egal welcher Inhalt diskutiert wird, würden wir gerne sehen, wie Bezugsgruppen und andere Zusammenhänge die Initiative ergreifen und zu Treffen aufrufen, wenn sie dies für nötig erachten und eine dem Kontext angemessene Form wählen. Einige der vielen Momente, in denen solche Versammlungen angebracht wären, sind für uns: nach einem Angriff/einer Durchsuchung eines Hauses, um zu diskutieren, wie wir darauf reagieren wollen, vor einer anstehenden Demonstration, Räumung oder Aktion; um eine generellere Diskussion zu einem spezifischen Thema zu haben und um gemeinsam Kritiken zu entwickeln; um voranschreitende Strategien zu diskutieren und unsere aktuelle Situation in einem größeren Sinn zu analysieren; um Solidarität mit Kämpfen außerhalb von Berlin zu planen; um die Erfolge und Fehler jüngster Großereignisse auszuwerten und durch solche eine kollektive Auswertung auch unsere Prinzipien und Visionen der Kämpfe zu prüfen. All dies wäre zuviel für eine einzige Versammlung, oder eine einzige Art der Versammlung, doch wir sehen den Bedarf danach, all diese Gespräche innerhalb eines offenen statt geschlossenen Raumes zu führen. Allgemein würden wir gern vorschlagen, dass offene Versammlungen die eher müde Routine der linken Infoveranstaltungen in Berlin ablösen könnten und sollten. Anstatt passiv herum zu sitzen und sich eine Präsentation anzuhören, gefolgt von einerlangweiligen „Frage und Antwort-Runde“, würden wir gern mehr offene Gespräche erleben, welche

von Anbeginn entlang der Beteiligung und des gegenseitigen Austauschs und der Entwicklung von Ideen organisiert sind. Aufrufe zur Beteiligung an den Versammlungen sollten konsequenterweise so weit verbreitet werden wie möglich.

Wir denken, diese Treffen könnten

dabei helfen, der Zersplitterung in der Szene entgegenzuwirken,

indem tiefere Beziehungen zwischen Gruppen geknüpft werden, welche

nahe beieinander wohnen. Zum Beispiel halten wir es für eine

interessante Idee, während (oder ansonsten nach) der Versammlung

eine Pause zu haben, in denen sich Gruppen und Individuen von den

jeweiligen Nachbarschaften zusammenfinden können. Dies scheint

besonders wichtig für Gruppen, die aus Gebieten kommen, welche

fernab der traditionellen Dreh- und Angelpunkte wie Kreuzberg oder

Friedrichshain liegen. Sicher, wir rechnen bei diesem Vorschlag mit

Bedenken bzgl. der Sicherheitskultur. Wir verstehen warum, doch wir

sehen keinen triftigen Grund, diese Idee fallen zu lassen (wir

könnten uns auch Versammlungen vorstellen, bei denen die

Teilnehmenden ihre Identitäten verbergen). [4] Auch wenn es

bedeutet, dass wir uns vielleicht anfangs etwas aus dem Fenster

lehnen müssen, bleibt die Etablierung von mehr Kommunikation

zwischen den informellen lokalen Gruppen essenziell.

Wir wissen auch, dass es ein Risiko

gibt, dass Lefties und Reformisten aus solch einer „offenen“

Form Vorteile ziehen wollen und die Konversationen übernehmen, sie

umleiten in die neutralisierende Eile ihres fieberhaften

„Aktivismus“ und uns davon abhalten, die Verbindungen zu formen,

welche wir mit solch einem Aufwand entwickeln wollen. Unsere

Erfahrung ist, dass solche Übernahmen und die dazugehörigen

ziellosen, sich im Kreis drehenden Diskussionen verhindert werden

können, indem sich im Kopf behalten wird, welche Ziele die

Diskussion verfolgt und auf welcher Grundlage wir zusammengekommen

sind. Allzu generelle und offene Versammlungen treiben häufig

an der Oberfläche, sind selten zufrieden stellend und tendieren

dazu, lediglich planlos, wenn nicht gar zufällig über interessante

Fragen zu stolpern. Vielleicht könnte es besser funktionieren, wenn

Gruppen Einladungen zu einem bestimmten Thema oder Inhalt

herausgeben, welche dann als Grundlage für die Diskussion dienen

könnten. Hier wird es einen Verzicht auf irgendein exzessives

Vertrauen auf identitätsbasierten, vorgekauten Ideologien

benötigen, wenn wir es mit solch offenen Treffen ernst meinen und

in ihnen eine Hilfe finden wollen, aus den selbst-konstruierten

Käfigen der linken Szene auszubrechen und sie als eine Quelle der

Inspiration zur Verbreitung der Revolte nutzen wollen. Einige

Leitfragen zum Verfassen solch eines Aufrufes könnten sein: „Warum

sehen wir es als nötig an, zusammenzukommen? Woher kommen wir mit

diesem Bedürfnis? Was wollen wir mit solch einem Treffen

erreichen?“.

[1] Aufruf nachzulesen unter: https://linksunten.indymedia.org/en/node/99846

[2] Siehe Tiqqun's „This is Not a Programme“ (2001) für eine Diskussion über die Bedeutung eines Zusammentreffens zwischen Leben und Kämpfen : „"Worauf wir hier stoßen sind die Schaffungen von „Kriegsmaschinen“. Unter Kriegsmaschinen verstehen wir ein bestimmtes Zusammentreffen zwischen Leben und Kämpfen, eine Zufälligkeit welche niemals zustande kommt, ohne gleichzeitig die eigene Konstruktion zu erfordern. Denn jedes Mal, wenn einer dieser Begriffe wie auch immer vom anderen losgelöst wird, zerfällt – entgleist - die Kriegsmaschine. Wenn der Moment des Lebens einseitig wird, wird er ein „Ghetto“. Beweise dafür sind die düsteren Sümpfe der „Alternativen“, deren besondere Aufgabe es ist, das Gleiche in Gestalt des Verschiedenen zu vermarkten. Die meisten besetzten sozialen Zentren in Deutschland, Italien oder Spanien zeigen eindeutig, wie das simulierte Außenseiterdasein vom Empire der kapitalistischen Erschließung ein wertvolles Werkzeug bietet." (freie Übersetzung des Zitates, Original in engl. Fassung oder in Semiotexte S. 69-70). Lesbar unter http://zinelibrary.info/files/Tiqqun%20-%20This%20Is%20Not%20a%20Program.pdf

[3] R94 – Chronologie der Repression, nachzulesen unter https://linksunten.indymedia.org/en/node/99387

[4] Bzgl. der Frage, inwiefern offene Treffen die Möglichkeit überwacht und kontrolliert zu werden erhöhen oder verringern, wissen wir, dass es ein kompliziertes und wichtiges Thema ist, welchem wir hier jedoch nicht versuchen wollen, größeren Raum zu geben. Für eine detailliertere Diskussion kann bspw. die PRISMA gelesen werden ( https://linksunten.indymedia.org/de/node/23028 ), mit Hinblick auf die Methoden und technischen Fähigkeiten der Bullen der Polizeibericht 2010 ( https://linksunten.indymedia.org/en/node/30859 ). Sich in größeren Gruppen zu versammeln, könnte wie ein Gewinn für die Polizei wirken, macht es uns doch sichtbarer und eine Identifikation einfacher. Doch manchmal kann das Versammeln in größeren Gruppen es den Bullen auch schwerer machen, z. Bsp. kann es erschweren, einzelne Organisator_innen ausfindig zu machen. Hinzufügend bleibt gesagt, dass die üblichen Vorsichtsmaßnahmen berücksichtigt werden sollten: Es macht Sinn, Handys zuhause zu lassen oder noch bevor der Weg zur Versammlung angetreten wird, SIM-Karte und Akku herauszunehmen, nicht nur, weil die Polizei sich in das Telefon hacken und somit das Mikrofon zum Abhören benutzen kann, auch weil sie die Nummern und Namen erfassen und somit eine Einsicht in unsere sozialen Netzwerke erhalten können. Es ist klar, dass darüber hinaus noch sehr viel mehr gesagt werden könnte und sollte.

(B) Protokoll, Reflektion & Einladung zum Offenen Treffen

hier das noch in der einleitung vermisste protokoll des letzten treffens und die einladung für das nächste:

https://linksunten.indymedia.org/de/node/103306

macht euch gedanken, wir sehen uns am 22. januar

laufen die offenen treffen noch oder

wurde dieses wichtige projekt auf eis gelegt?

Scherbentheorie

Der Vorschlag anlassbezogener offener Versammlungen ist unterstützenswert.

Hier ein Text, der sich mit in weiterem Sinne ähnlichen Fragen beschäftigt:

magazinredaktion.tk/Scherbentheorie.php

How is it possible to participate in a social event anonymously?

zu dem problem [4] gab es auch einen vortrag beim 30C3: http://media.ccc.de/browse/congress/2013/30C3_-_5500_-_en_-_saal_g_-_201...