Mit einer Veranstaltungsreihe im März und April 2013 setzen wir uns mit dem historischen antifaschistischen Widerstand auseinander. Während wir in zurückliegenden Jahren biographische Linien, internationale Perspektiven und regional-historische Forschungen in den jeweiligen Mittelpunkt unserer Initiativen gestellt haben, wollen wir in diesem Jahr den Schwerpunkt darauf legen, Fragestellungen der Erinnerungskultur am Scheidepunkt der Geschichte zu diskutieren.

Zur Verdeutlichung geschichtlicher Zusammenhänge wird vielfach mit

runden historischen Daten gearbeitet. Im Jahr 2013 ist es 80 Jahre her,

dass den deutschen Faschisten die Macht übertragen wurde. Innerhalb

weniger Monate sicherten sich die Nazis ihre Position durch offenen

Terror vor allem gegen KommunistInnen, GewerkschafterInnen und

SozialdemokratInnen. Auch in Göttingen wurden von März bis August 1933

mindesten 80 AntifaschistInnen in sog. polizeiliche Schutzhaft genommen,

einige von ihnen wurden später in Konzentrationslager verschleppt. Sie

hatten öffentlich vor den Nazis gewarnt, Veranstaltungen und

Demonstrationen organisiert, im Stadtrat gegen die NSDAP gearbeitet oder

zugeschlagen, wann immer die Faschisten einen Fuß auf den Boden setzen

wollten. Jetzt waren sie ihren hasserfüllten Feinden ausgeliefert. Nicht

alle ließen sich von den Gewaltandrohungen abschrecken. Einige

organisierten auch weiterhin den antifaschistischen Widerstand. Heute

lebt von ihnen niemand mehr. Das Wissen um ihr Wirken - das Wissen um

die Geschichte des regionalen antifaschistischen Widerstands - müssen

sich heutige Generationen neu erarbeiten.

Jene

Menschen, Opfer der Nazis wie antifaschistische

WiderstandskämpferInnen, die durch eigenes Erleben den deutschen

Faschismus und den Zweiten Weltkrieg erfahren haben, nehmen bis heute

eine wichtige Rolle in der politischen Kultur ein. Die Begegnung mit

ihnen hat viele Menschen tief beeindruckt und zu nachhaltigem Engagement

gegen Neofaschismus und Krieg angetrieben. In vielen gesellschaftlichen

Fragestellungen, die weit über die Gestaltung von Gedenkstätten

hinausgehen, haben sie moralisches Gewicht in der öffentlichen

Diskussion. Doch aufgrund ihres hohen Alters können diese ZeitzeugInnen

ihre wichtige gesellschaftliche Rolle immer weniger einnehmen. Es ist

absehbar, dass innerhalb weniger Jahre niemand mehr auftreten wird, der

selber den Faschismus bewusst erlebt hat. Den sich daraus ergebenden

Fragestellungen widmet sich unsere Veranstaltungsreihe.

Dabei

stellen wir den historischen antifaschistischen Widerstand ins Zentrum

unseres Interesses. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Wir selber

begreifen uns in der Gegenwart im Widerstand gegen die Gefahren des

Neofaschismus und gegenüber den gesellschaftlichen Umständen, die

autoritäre, menschenfeindliche und kriegstreiberische Tendenzen

begünstigen. Es ist unser tiefstes Interesse, von den Erfahrungen jener

Menschen zu lernen, die sich in dunkelster Ausweglosigkeit und höchster

Gefahr zum Handeln gegen die deutsche Volksgemeinschaft, gegen

industriellen Massenmord sowie Raub- und Vernichtungskrieg entschieden

haben. Nichts ist schwerer und nichts erfordert mehr Charakter, als

sich in offenem Gegensatz zu seiner Zeit zu befinden und laut zu sagen:

NEIN (Kurt Tucholsky). Es geht uns um Würde und den aufrechten Gang,

aber auch darum, Widersprüche auszuhalten sowie von den Organisations-

und Kampferfahrungen im antifaschistischen Widerstand zu lernen. Dafür

sind die letzten lebenden ZeugInnen dieses Widerstands unendlich

wertvoll.

Mit einem Standpunkt des antifaschistischen

Widerstands befinden wir uns auch heute innerhalb der deutschen

Mehrheitsgesellschaft in einer Minderheitenposition. Der deutsche

Faschismus hat gründliche Arbeit geleistet: Vielfach sind die

Traditionslinien der linken ArbeiterInnenbewegung in den

Konzentrationslagern abgerissen. In anderen Ländern wurden Faschismus

und Besatzung durch mutigen antifaschistischen Widerstand und

PartisanInnen bekämpft und teilweise aus eigener Kraft besiegt. In

Deutschland hingegen gibt es fast keine derartigen Bezüge. Die Nazis

mussten von den alliierten Armeen niedergekämpft werden, die

Gesellschaft von außen vom Faschismus befreit werden. Einer der wenigen

positiven Anknüpfungspunkte wie die Selbstbefreiung der Häftlinge des

KZ-Buchenwald am 11.4.1945 wurde in der DDR in den Vordergrund gestellt.

In der BRD herrschten bald wieder die alten Nazi-Eliten. Innerhalb

dieser gesellschaftlichen Kontinuitäten fehlt es in Deutschland bis

heute an Mitleid mit den Opfern faschistischer Gewalt. Zelebriert wird

hingegen das Selbstmitleid der eigenen vermeintlichen Opfer, wie bspw.

der Bombennächte. Selbstgefällig werden historische Zusammenhänge von

Ursache und Wirkung ausgeblendet und historische Lehren aus dem

deutschen Faschismus umgedeutet. Während medial um den 2.2.2013, dem 70.

Jahrestag des Sieges der Roten Armee über die faschistische Wehrmacht

in Stalingrad, weinerlich über die armen deutschen Soldaten berichtet

wurde, feuert eine große Koalition zeitgleich für eine

Bundeswehrbeteiligung am neuesten Krieg im Westen Afrikas an.

Antifaschistischer Widerstand ist vor diesem

historisch-gesellschaftlichen Hintergrund in Deutschland für viele

undenkbar. Antifaschistischer Widerstand ist für den Staat mit seinen

Polizeien und Geheimdiensten auch heute eine feindliche Handlung. Für

uns ist antifaschistischer Widerstand unser Standpunkt einer

Minimalposition; antifaschistischer Widerstand ist in Deutschland das

Vorzeichen für gesellschaftliche Interventionen der Linken.

Deutlich

ist allerdings, dass sich hieran innerhalb der nächsten 5 bis 10 Jahre

Grundsätzliches ändern wird. In dem Maße, wie die ZeitzeugInnen nicht

mehr in der Lage sein werden, öffentlich ihre Stimme zu erheben, werden

sich gesellschaftliche Diskurse zu unseren Ungunsten verschieben. Neuen

Generationen wird ohne personelle Beziehungen zur Geschichte die Tiefe

der Auseinandersetzung abhanden kommen. Welchen Stellenwert werden die

Geschichte des deutschen Faschismus, des Zweiten Weltkriegs und der

Möglichkeit des antifaschistischen Widerstands dann noch haben?

Alle,

denen es ein Anliegen ist, die Leiden der Opfergruppen und die Lehren

der WiderstandskämpferInnen zukünftigen Generationen nahe zu bringen,

sind vor die Aufgabe gestellt, Formen und Wege der Vermittlung zu

suchen. Innerhalb dieser Diskussionen um Erinnerungskultur am

Scheidepunkt der Geschichte soll unsere Veranstaltungsreihe ein Beitrag

sein. Dabei sollen die Veranstaltungen nicht nur Gedankenaustausch und

gesprochenes Wort, sondern bereits praktische Beiträge für eine

Fortführung oder Weiterentwicklung dieser antifaschistischen

Erinnerungskultur sein.

Zum Beispiel:

Begegnung mit den letzten lebenden Zeitzeuginnen und Zeitzeugen

In

diesen Jahren bieten sich die wahrscheinlich letzten Gelegenheiten der

Begegnung mit den ZeitzeugInnen des historischen antifaschistischen

Widerstands. Unsere Bemühungen sollten daher darauf abzielen, diese

Chancen nicht verstreichen zu lassen, sondern Treffen und

Veranstaltungen gezielt zu organisieren oder zu besuchen. Viele

Überlebende des Faschismus geben ihr politisches Erbe innerhalb ihrer

Familien an ihre Kinder oder Enkelkinder weiter. Doch das

Vermächtnis der antifaschistischen WiderstandskämpferInnen könnte ebenso

durch all jene weitergetragen werden, die zukünftigen Generationen von

ihren Begegnungen mit den ZeitzeugInnen berichten; als ZeugInnen der

ZeitzeugInnen.

Hervorragende Arbeit leistet hierbei das italienische Geschichtsinstitut Istoreco in Reggio-Emilia (Norditalien). Bereits zum zweiten Mal lädt das Istoreco gemeinsam mit dem italienischen PartisanInnenverband A.N.P.I. zur European Resistance Assembly (ERA)

vom 26. bis 28. April 2013 nach Norditalien ein. Hier kommen ehemalige

KämpferInnen gegen den Faschismus aus verschiedenen europäischen Ländern

mit jüngeren Generationen zusammen, um von ihren Erfahrungen zu

berichten und Fragen der Gegenwart zu diskutieren.

Am ERA-Treffen nahm im Jahr 2012 auch Lorenz Knorr (Videointerview und biographische Informationen)

teil. Der Journalist und Antifaschist lebte vor dem Zweiten Weltkrieg

mit seiner Familie in Eger (heute Cheb in der Tschechischen Republik).

Er war Mitglied der Sozialdemokratischen Partei der CSSR und beteiligte

sich während der deutschen Besatzung am antifaschistischen Widerstand.

Auch nach seiner Einberufung zur Wehrmacht fand er in Nordafrika und

Polen Möglichkeiten zu Sabotage und zum Widerstand. Heute lebt Lorenz

Knorr in Frankfurt am Main. Er weiß fachkundig historische Zusammenhänge

darzustellen, insbesondere auch zur Frage der sog. Sudetendeutschen.

Vor allem aber ist Lorenz Knorr ein beeindruckender Mensch, der über

Ängste, Mut, Gewissen, Widersprüche und Gefahren im antifaschistischen

Widerstand berichten kann. Seit 15 Jahren hält Lorenz Knorr Vorträge an

Schulen und sucht das Gespräch mit jungen Menschen. Lorenz Knorr ist

heute 91 Jahre alt. Am Mittwoch, den 13. März 2013 kommt Lorenz Knorr

auf Einladung des Vereins zur Förderung antifaschistischer Kultur e.V.

nach Göttingen und wird vormittags mit Schülerinnen und Schülern

diskutieren. Bei einer Abendveranstaltung im Roten Zentrum wird Lorenz

Knorr der Öffentlichkeit von seinem Leben berichten.

Zum Beispiel:

Authentische Orte der Erinnerung und des Gedenkens gestalten

Die

ehemaligen Konzentrationslager der Nazis sind wichtige Orte der

Geschichtsvermittlung. Hier manifestiert sich die grausame Praxis von

Entrechtung und Vernichtung im deutschen Faschismus. Ob und wie

derartige authentische Orte der Erinnerung betrieben und gestaltet

werden, ist aber seit jeher umkämpftes Terrain. Einige der

umstrittensten Orte der Erinnerung sind dabei die ehemaligen Nationalen

Mahn- und Gedenkstätten der DDR: Ravensbrück, Sachsenhausen und

Buchenwald. Nach 1990 wurden diese teils verkommen lassen, teils sollten

wirtschaftliche Umnutzungen stattfinden. In allen Fällen wird die

Geschichte von Tätern und Opfern im deutschen Faschismus im Sinne der

Totalitarismusdoktrin umgeschrieben. Dem entgegen steht der erklärte

Wille der ehemaligen antifaschistischen WiderstandskämpferInnen: Am 11.

April 1945 befreiten sich die Häftlinge des Konzentrationslagers

Buchenwald selber. Ein Teil des SS-Wachpersonals war bereits vor der

heranrückenden US-Army geflohen, bewaffnete Häftlingsgruppen des

geheimen Lagerwiderstands verhafteten die verbliebenen Wachmannschaften

und übernahmen die Lagerverwaltung.

68 Jahre später findet am 14. April 2013 die Gedenkveranstaltung des Internationalen Komitees Buchenwald-Dora und Kommandos (IKBD)

statt. Die Veranstaltung zum Gedenken an die Befreiung des Lagers

findet auf dem ehemaligen Appellplatz des KZ statt. Hier traten nach

ihrer Selbstbefreiung die ehemaligen Häftlinge an und legten den Schwur

von Buchenwald ab.

Aus Göttingen wird ein Reisebus zur

gemeinsamen Fahrt nach Buchenwald (bei Weimar) angeboten. Dort besteht

die Möglichkeit, gemeinsam mit ehemaligen Häftlingen und ihren

Angehörigen, an der Gedenkveranstaltung teilzunehmen. Die Göttinger

Reisegruppe wird zudem von Dr. Ulrich Schneider (Kassel) über das

Lagergelände geführt. Dr. Ulrich Schneider ist ehemaliger

Gedenkstättenleiter und Generalsekretär der Föderation der Widerstandskämpfer (FIR) sowie Sprecher der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Bund der AntifaschistInnen (VVN-BdA).

Auch in Göttingen finden aktuell Diskussionen um Formen der Erinnerungskultur und die Rolle von authentischen Orten statt. Angeregt durch die Initiative für eine Gedenktafel für den Kommunisten und Antifaschisten Gustav Kuhn

an seinem ehemaligen Wohnort in der Petrosilienstraße entwickelte sich

seit Mai 2012 eine konstruktive Diskussion um die Würdigung

antifaschistischer WiderstandskämpferInnen im öffentlichen Stadtbild.

Eine Arbeitsgruppe regionaler Widerstand beim Kulturausschuss der Stadt

Göttingen hat sich seither dieser Fragestellung angenommen. Gemeinsames

Anliegen des Gremiums ist es, den unerforschten Teil der Göttinger

Widerstandsgeschichte aufzuarbeiten und Formen der Vermittlung für

Gegenwart und Zukunft zu verwirklichen. Im Zentrum von Diskussionen

steht das alte Stadthaus in der Gotmarstraße 8. Wo sich heute die

Stadtbibliothek befindet, residierte im deutschen Faschismus u.a. die

Polizei. Über 80 AntifaschistInnen wurden zwischen März bis August 1933

im Zuge der sog. Schutzhaftwelle in das Gebäude verschleppt und z.T. von

hier weiter in das Konzentrationslager Moringen gebracht. Die zentrale

und öffentliche Lage des Gebäudes mit seinen authentischen Kellern und

Innenhöfen bietet sich für einen regionalen Erinnerungsort zum

antifaschistischen Widerstand an. Uns ist dabei wichtig, dass Namen und

Zusammenhänge benannt werden, damit historische Tatsachen nicht weiter

hinter nichtssagenden Formulierungen verwischt werden.

Zum Beispiel:

Medien für die Zukunft entwickeln

Dokumente

von Opfern des Faschismus und antifaschistischen

WiderstandskämpferInnen liegen vielfach vor. Viele ZeitzeugInnen haben

ihre Erlebnisse in Romanen und Sachbüchern wiedergegeben. Auch

Interviews wurden vielfach als Ton- und Filmbeiträge aufgezeichnet.

Häufig sind diese Materialien aber unbearbeitet, d.h. sie liegen als

Rohmaterialien in Archiven und müssen zeitaufwendig aufbereitet werden.

Doch wer nimmt sich dieser Aufgabe an? Welches sind die Medien, die

zukünftige Generationen nutzen werden? Wie werden sich ihre Seh- und

Hörgewohnheiten entwickeln? Eine Antwort liefert das European Resistance Archive ERA:

Die Internetplattform bietet Biographien, Hintergrundinformationen und

Videos von KämpferInnen aus dem europäischen Widerstand gegen den

Faschismus an.

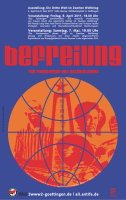

Ein anderes Medium veröffentlichte im Januar diesen Jahres Bernd Langer: "Haben wir alles richtig gemacht?" ist der Titel eines Interviews mit Paul Grünewald. Grünewald bildete gemeinsam mit Karl Peix (aus Bad Lauterberg im Harz) und Walter Krämer

eine Widerstandsgruppe im Krankenrevier des KZs Buchenwald. Peix und

Krämer wurden 1941 von der SS ermordet. Paul Grünewald überlebte, weil

er bereits 1940 aus dem KZ entlassen worden war. Im Januar 1994 führte Bernd Langer (Autor und Publizist, Bad Lauterberg und Berlin)

ein ausführliches Interview mit Paul Grünewald. Nachdenklich und

selbstkritisch berichtet der antifaschistische Widerstandskämpfer darin

von seinen Erfahrungen aus dem Lagerwiderstand in Buchenwald. Das

Tondokument wurde für viele Jahre zur Seite gelegt, Paul Grünewald ist

mittlerweile verstorben. Nun hat Bernd Langer das Interview technisch

aufbereiten lassen und im Januar 2013 als Hör-CD herausgegeben. Während

der Veranstaltung am 12. April 2013 in Göttingen stellt Bernd Langer

Ausschnitte aus dem Interview vor und diskutiert mit uns Formen der

Erinnerungskultur.

Zum Weiterlesen:

Wir setzen uns seit vielen Jahren mit verschiedenen Aspekten antifaschistischer Geschihtspolitik und Erinnerungskultur auseinander. Hier könnt ihr unsere Projekte und Diskussionen nachvollziehen.

Zur Geschichte des antifaschistischen Widerstands

Novemberrevolution 1918, Generalstreik gegen den Kapp-Putsch 1920,

Antifaschistische Aktion 1932, Widerstand und Selbstbefreiung im

KZ-Buchenwald. Biographisches zu Karl Peix aus Bad Lauterberg im Harz. Faltblatt, 8 Seiten, A.L.I. im April 2010

Veranstaltungsberichte und mehr dazu hier.

Befreiung von Faschismus und Kolonialismus

Begleitheft zur Ausstellung Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg. Faltblatt, 12 Seiten, A.L.I. im März 2011

Veranstaltungsberichte und mehr dazu hier

Zur Geschichte der Göttinger ArbeiterInnenbewegung. 80 Jahre Antifaschistische Aktion

Geschichtspolitik, Antifaschistische Aktion und regionaler Widerstand. 16-seitiges Heft, A.L.I im Juni/Juli 2012.

Veranstaltungsberichte und mehr dazu hier.

80 Jahre Antifaschistische Aktion

von Bernd Langer, hrsg. vom Verein zur Förderung antifaschistischer Kultur e.V.

Broschüre (6,5MB), 48 Seiten, Juli 2012