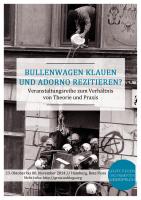

Veranstaltung im Rahmen der Reihe »Bullenwagen klauen und Adorno rezitieren? Zum Verhältnis von Theorie und Praxis«. Mehr Informationen zur Veranstaltungsreihe: http://grow.noblogs.org/ ankuendiger/

Will man politisch intervenieren, muss man sich

fragen: Wo kommt das Elend her, was man bekämpfen will und gibt es einen

systematischen Grund dafür? Jede Praxis, der nicht eine derartige

Analyse vorausgeht, läuft dreierlei Gefahr: aus Empörung zu handeln, das

Falsche zu bekämpfen und die eigene Bedeutung zu überhöhen. Aus

Empörung zu handeln ist schlecht, weil nicht jede Empörung über die

Zustände einen guten Grund hat, Empörung vielmehr oft genug die

herrschenden Verhältnisse affirmiert. Das Falsche zu bekämpfen wäre

wirklich blöd, weil man so ziemlich sicher nicht sein Ziel erreicht. Die

eigene Bedeutung zu überhöhen führt im Resultat genau zu der

Frustration, die Praxisfans gerne jenen vorwerfen, die einen Begriff

vom kritisierten Gegenstand einfordern, bevor man sich auf die Straße

oder vor das Werkstor stellt. Das Bittere an den hiesigen Verhältnissen

ist vielmehr, dass der Ausgangspunkt noch für jede politische Aktivität

die Einsicht in die eigene Ohnmacht sein muss – weder hat man sich die

politische noch die ökonomische Position ausgesucht und daran kann man

unmittelbar auch nichts ändern. Außerdem sind diverse Ideologien zur

Rechtfertigung dieser Verhältnisse so unglaublich erfolgreich, dass

Gesellschaftskritiker*inne n anerkennen müssen, dass sie ganz schön alleine da stehen.

Um das zu ändern, braucht man das Rad nicht neu erfinden. Es fehlt

nicht an der einen neuen Methode, die den Durchschnittsbürger*innen

Irrsinn und Brutalität von Rassismus und Sexismus endlich klar werden

lässt. Es mangelt nicht an der einen kämpferischen Erfahrung, die der

Arbeiterin im Callcenter die systematische Ausbeutung vor Augen führen

könnte. Das, was die meisten von ein paar Einsichten abhält, ist die

einfache und harte Überzeugung, dass es im Großen und Ganzen schon

passt, wie es hier läuft und ein paar Reformen mit dem aufräumen

könnten, an dem sich mehr oder weniger Leute stoßen. Und auch

Linksradikale, die vielleicht schon mal in das Buch »Das Kapital«

geschaut haben, machen diverse »praktische Vorschläge«, die direkt oder

indirekt Kapital und Ware, Nation und Staat geistig umarmen. Woran man

wieder merkt, dass es auf die richtige Analyse ankommt.

Vernünftige Kritik einzufordern, bevor man sich in die politische

Aktivität stürzt, ist übrigens alles andere als zu sagen, es gäbe

politisch nichts zu tun. Ganz im Gegenteil: Aufklärung ist bitter nötig.

Zum Beispiel darüber, dass nicht die Banken, die Politiker*innen und

die Chef*innen zu bekämpfen sind. Weil sie lediglich Charaktermasken

sind, die ihre Funktion für Kapital und Staat erfüllen – und mit ihrer

Bekämpfung das Prinzip nicht ins Visier gerät. Will man etwa gegen die

Zehntausenden Hungertoten etwas unternehmen, muss man die Prinzipien

benennen und bekämpfen, die einerseits den Überfluss an Essen und

gleichzeitig das Elend und den Mangel hervorbringen. Wie unsinnig oder

vernünftig die konkrete Praxis dann sein mag – ohne die richtige Theorie

ist sie jedenfalls verloren und affirmiert auch in ihrer linksradikalen

Fassung nicht selten genau die Prinzipien, die sie zu bekämpfen

vorgibt.

Diskussionsveranstaltung mit Ilka Schröder (schreibt unter anderem für

Jungle World, konkret und Phase 2). Von 1999 bis 2004 war sie

Abgeordnete des Europaparlaments. 2001 trat sie aus ihrer Partei aus, da

sie die »Politik der Grenzabschottung gegenüber Flüchtlingen« und den

»Umbau der Bundeswehr in eine effektive Angriffstruppe« nicht länger

mittragen wollte.

[hxxps://www.facebook.com/events/1711837652374246/?fref=ts]